〈カビコラム38〉外壁に蔓延るカビ②リスクとトラブル

トラブルに繋がりかねない外壁のカビ

今回は、外壁のカビを放置することのリスクや、実際にあったトラブルの例をご紹介していきます。

◆外壁のカビ放置が悪循環を生む

最初に懸念されるのは、飛散によるリスクです。

元々カビは土中菌であり、風雨によって飛来し、人を媒体にしたり、窓や換気設備などから入り込んだりと、建物内への流入ルートを限定することは困難だと思われます。

外壁や外部設備にびっしりと生育しているカビを放置することは、目の前にある建物内への流入リスクを抱えたままにしておくようなものです。

梅雨の時期や夏場に増殖したカビは、秋口の乾燥する頃になると、大量に飛散し始めることがあります。

また、カビは発生し出すと栄養源を吸収するため、ほこりやチリなどをまとい始めます。

ほこりやチリが付着することで、外壁の仕上げ材が従来持っている撥水効果が発揮できなくなるので、外壁は水分を含んで汚れが付着し、さらにカビも増殖するという悪循環が生まれてしまいます。

こうしたリスクを下げるためには、やはり放置せずに早期の対応が望ましいでしょう。

◆長期計画で建物にあったカビ対策を

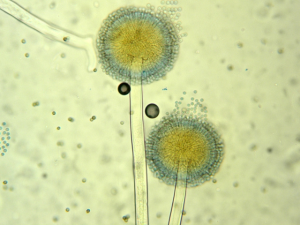

外部に 多 く 生 息 す る 黒 カ ビ(Cladosporium) や 青 カ ビ(Penicillium)、 グ レ ー や 茶 褐 色 の 色 を つ け る カ ビ(Aspergillus)などもさまざまな健康被害を引き起こすことから、カビが注目されるようになってきました。

これらのカビにより、内部で働く人のみならず、近隣への影響も出ているようです。

人々の衛生意識とカビに対する注目度が高まってきたことで、工場、社屋、施設などの外壁にカビが見受けられたときに、近隣の住宅の方よりクレームが入るということが起こっています。

例えば「カビが飛散し自分の家にもカビが生えてきた」「カビが原因で体調を崩した」などと言われるようです。

カビは空気中に常に飛んでいるものであり、風雨や温度・湿度などの影響も考えられることから、1つの建物が原因と断定することは難しいと思われます。

しかし、原因が無いことの証明も困難であるのが事実です。

外壁等のメンテナンスを放置し続けると、トラブル時に突然大掛かりな修繕が必要になりがちです。

このように、さまざまな角度からトラブルの原因になることをまず知り、建物にあった対策案を長期間で計画をすることが必要です。

また、各種メディアでカビについて取り上げられることが少し増えましたが、なかには過剰な報道もあるように感じられ、正しく注意喚起することの必要性も感じています。