〈カビコラム39〉カビの色素とその落とし方について

なぜカビは色を持つのか?

現在確認されているカビは8万種類以上にのぼり、今後さらに多くの種類が発見されると考えられています。

カビは形状、色、生育方法などの違いによって分類されます。

そこで「なぜ色をつけるのか?」と疑問に思ったことはありませんか。

実のところ、カビが特定の色をつける理由は、完全には解明されていません。

今回は、そんな「カビの色素」について解説します。

◆カビの色は主に胞子の色

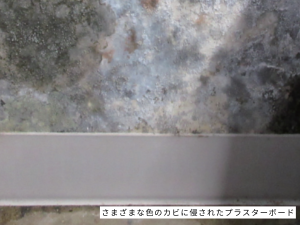

カビには白、黒、赤、青、緑、黄色など、実に多くの色があります。

これらの色は、主に糸状菌と呼ばれるカビが成長する際に確認できる胞子の色に由来します。

胞子の色から、大まかなカビの種類を推測することができます。

例えば、黒い胞子なら黒カビの仲間、青い胞子なら青カビの仲間といった具合です。

カビの大きさは、単体では5~10μm(1μm = 1/1000mm)と非常に小さく、通常はコロニーと呼ばれる目に見える集合体にならない限り、肉眼で確認することは困難です。

カビは時間とともに増殖し、気づいたときには広範囲に広がっていることがあります。

私たちが目にするカビの色は、このように増殖したカビの集まり(コロニー)の色なのです。

例えば、俗に「黒カビ」と言われる種類のカビが作る黒色や灰色の色素は、人間を含む動物や植物も持つ「メラニン系色素」です。

また、赤や黄色などの鮮やかな色をしたカビも存在し、これらの中には人参やトマトに含まれるカロテノイド系色素を生成するものも確認されています。

こうした色素による汚れは、早期に対策すれば除去できることが多いです。

しかし、カビ取り剤を使っても色が消えない場合は、カビ自体が完全に取り除かれていないか、あるいはカビが除去された後も色素が素材に残ってしまっている可能性が考えられます。

◆カビの色素(シミ)落とすには?

建材などにカビの色(シミ)を確認した場合、強く擦ったり、お湯をかけたりして取り除こうとする人もいますが、これらの方法で色素まで取り去ることは困難です。

また、業務用の中性洗剤やアルカリ性洗剤を使っても完全に落とすことは難しいと言えるでしょう。

そのため、色素を完全に消すためには、漂白作用のある薬剤を使用します。

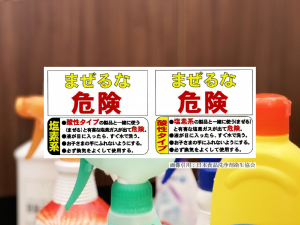

ただし、業務用と家庭用とを問わず、漂白剤を使用するときは注意が必要です。

漂白剤は材質によって素材を傷めてしまうことがあるため、繊維、木材、石材などデリケートな素材に使用する場合は、濃度や使用量を慎重に調整しなければなりません。

市販のカビ取り剤には、漂白成分として次亜塩素酸ナトリウムが含まれるものが多あります。

これは塩素系漂白剤とも呼ばれ、工場などの施設では高濃度の次亜塩素酸ナトリウムが使用される事例も見受けられます。

塩素系漂白剤は漂白効果が非常に高く、カビの色素を消し去るのに高い効果を発揮しますが、その分建材などへの影響も考慮する必要があります。

また、薬剤の効果だけで色素を消すことができない場合は、物理的な作用も用いて作業をすることになりますが、その作用が強力であればあるほど、やはり建材には大きな負担がかかるので、こちらについても十分な注意と、専門的な知識と技術が必要になります。

ご自身でカビ取りを行う際や、カビ取りをサービスとして提供する際は、使用する薬剤に含まれる成分の濃度や注意事項をよく確認し、対象となる建材への影響を理解したうえで作業を行うことが重要です。