〈カビコラム44〉見えない脅威から身を守るための空気環境改善策

私たちは毎日、意識することなく大量の空気を吸い込んでいます。

その量は1日に約1万リットルとも言われ、食べ物や飲み物以上に多くの「空気」を体内に取り込んでいることになります。

健康意識の高まりとともに、口にするものへの意識は高まっていますが、残念ながら、多くの人は呼吸する空気の質については無頓着なままかもしれません。

現代の住環境における「見えない脅威」

私たちが生活する空間には、目には見えないさまざまな脅威が潜んでおり、これらが知らず知らずのうちに私たちの健康に影響を与えている可能性があります。

前回のコラム(〈カビコラム43〉見えない脅威と戦う!建物の空気環境管理の重要性)では、「ビル衛生管理法」に基づく空気環境測定だけでは捉えきれない「見えない脅威」、すなわち微生物による汚染について触れましたが、ここでは、かつてその当時の住宅事情がもたらした問題、「シックハウス症候群」について再考したいと思います。

シックハウス症候群の再考

1990年代後半から社会問題となった「シックハウス症候群」は、高気密化された現代の建築方法と密接に関わっています。

建材に含まれる揮発性有機化合物(VOC)が室内に滞留し、それを吸い込むことで体調不良を引き起こします。

現在では、ホルムアルデヒドの放散量を規制するF☆☆☆(フォースター)などの基準が設けられ、建材からの健康被害は軽減されつつあります。

※参考URL:建築基準法に基づくシックハウス対策について(国土交通省)

しかし、これで全ての問題が解決したわけではありません。

ホルムアルデヒド以外のVOCや、後から持ち込まれる家具などから発生する化学物質は規制の対象外であり、完全な対策は難しいのが現状です。

また、高気密住宅は、温度差の解消や騒音対策には優れていますが、換気を怠ると微量の化学物質が室内に蓄積されるリスクがあります。

「寒いから」「ホコリが入ってくるから」といった理由で換気口を閉じてしまうケースも少なくありません。

常に清掃を行い、適切な換気を心がけなければ、高気密住宅のメリットは薄れ、かえって健康リスクを高めてしまう恐れがあるのです。

空気環境改善の切り札:高機能フィルターの活用

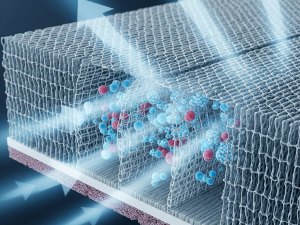

こうした「見えない脅威」から身を守るために、近年注目されているのが「高機能フィルター」を搭載した換気設備や空気清浄機です。

HEPAフィルター:高性能のスタンダード

HEPAフィルター(High Efficiency Particulate Air Filter)は、0.3μm(マイクロメートル)までの粒子を99.97%以上捕集できる高性能フィルターです。

一般的なホコリやチリはもちろんのこと、ハウスダスト、ダニの死骸やフン、そしてカビの胞子といった比較的大きな菌類まで効果的に捕集します。

医療機関やクリーンルームなど、厳格な空気清浄度が求められる場所で利用されてきましたが、近年では小型化と低コスト化が進み、重ねて脱臭機能なども搭載することで、今後は利用が拡大されることと思われます。

ULPAフィルター:究極の清浄度を求める場所へ

ULPAフィルター(Ultra Low Penetration Air Filter)は、さらに高性能なフィルターで、0.15μmまでの粒子を99.9995%以上捕集する能力を持っています。

これは、HEPAフィルターでは捉えきれない微細な粒子、例えば一部のウイルスなども捕集できる可能性を示唆しています。

現在は、半導体工場や精密機器製造工場など、ごくわずかな塵も許されない環境で主に利用されていますが、将来的にはより身近な場所での活用も期待されています。

フィルターの性能を維持するために

これらの高機能フィルターは、ガラス繊維などで構成されており、カビなどの真菌の増殖を抑制する効果も期待できます。

しかし、フィルター自体の清掃や交換を怠ると、捕集されたホコリやチリが積もり、その上でカビが繁殖してしまう可能性があります。

空気清浄機内部の多層フィルターを通って排出されるため、すぐに室内に飛散する心配は少ないものの、放置することは決して推奨されません。

フィルターの性能を最大限に引き出すためには、使用頻度と汚染状況を確認しながら、適切なタイミングでの交換メンテナンスが不可欠です。

高機能フィルターの限界と次なる一手

高機能フィルターを搭載した空気清浄機は、運転中にはその効果を発揮し、室内の空気を清浄に保ちます。

しかし、運転を停止している時間帯や、空気清浄機が設置されていない小部屋など、対応しきれない空間や状況が存在するのも事実です。

次回は、そうした課題を解決するために近年製品化されている新たなアイテムについて、さらに掘り下げてご紹介します。